Sammlung Eggers: Die Ausstellungsstücke

Die Sammlung des Kölner Virologen Hans Joachim Eggers, die zwischen 1975 und 2005 zusammengetragen wurde, ist der bedeutendste Zuwachs zur Autographensammlung der Stiftung Mozarteum seit den Schenkungen der beiden Mozart-Söhne im 19. Jahrhundert. Sie umfasst insgesamt zwölf hochrangige Stücke: Briefe und Dokumente der Mozart-Familie sowie Notenhandschriften von der Hand Leopold und Wolfgang Amadé Mozarts. Die meisten dieser Objekte sind nie zuvor öffentlich gezeigt worden und werden nun allesamt in einer Ausstellung vorgestellt.

28.11.2025 – 01.02.2026, Mozart-Wohnhaus

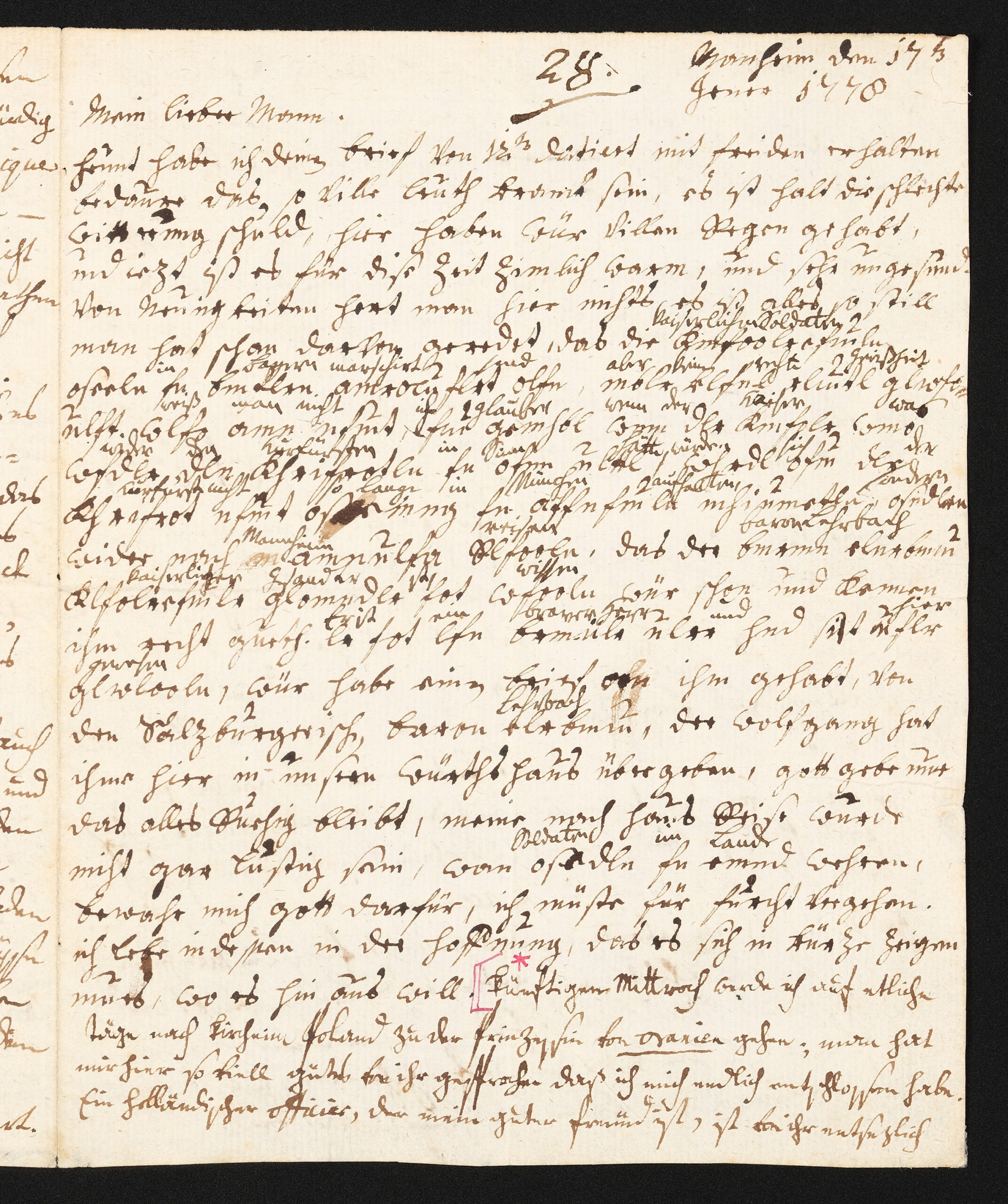

Im Postskriptum zu einem Brief seiner Mutter berichtet Mozart erstmals, allerdings ohne ihren Namen preiszugeben, von Aloisia Weber. Mozart war von den technischen Fähigkeiten der damals 16-jährigen Sopranistin tief beeindruckt. Kurze Zeit danach begann Mozart, sie zu unterrichten – und verliebte sich in sie. Doch Mozarts erster große Liebe war kein Glück beschieden, Aloisia wies ihn ab.

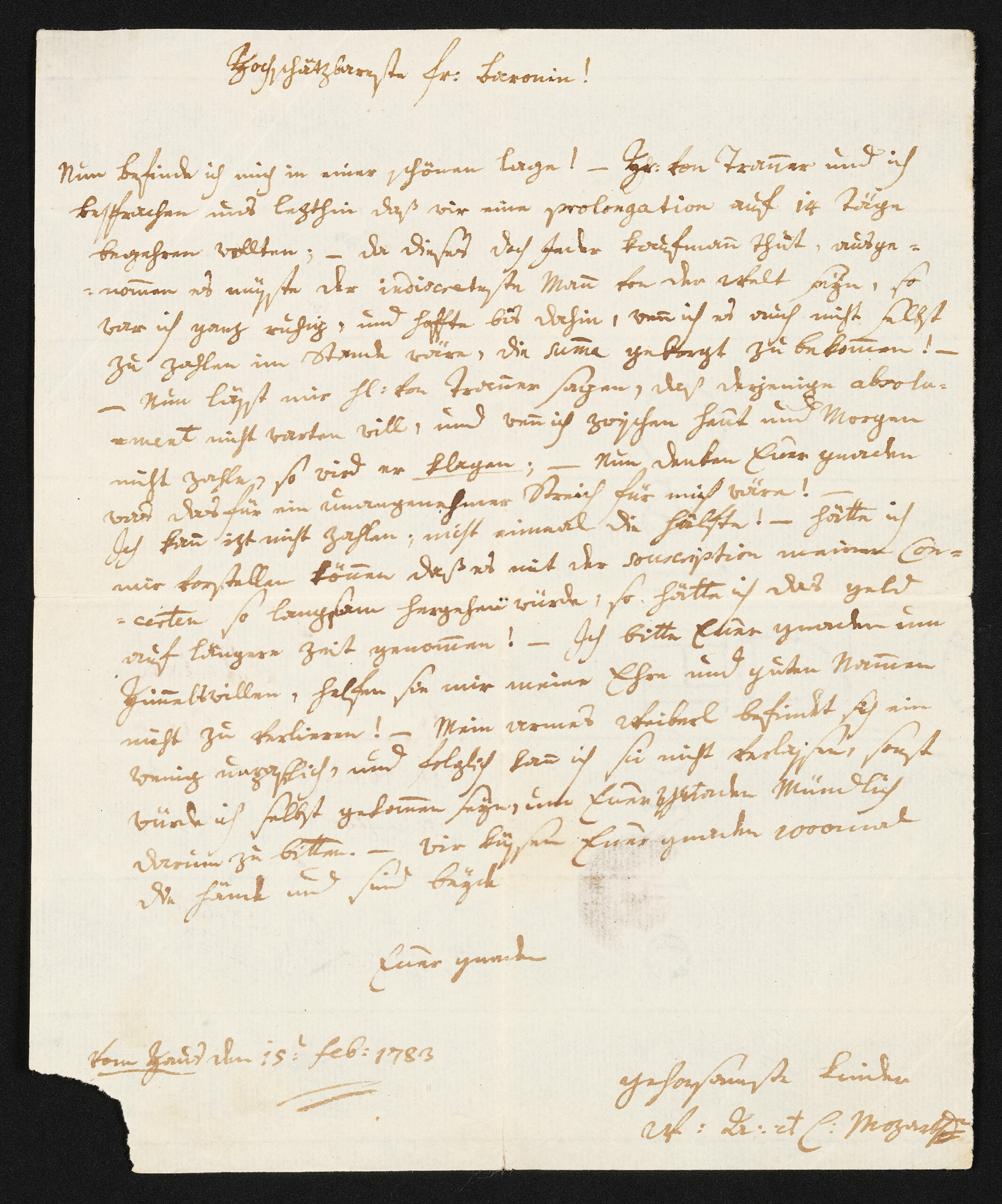

Die 1744 geborene Baronin Martha Elisabeth Waldstätten war eine Freundin, Förderin und großzügige Unterstützerin Mozarts und seiner Frau Constanze. In diesem Brief bat Mozart dringend um Hilfe bei der Tilgung von Schulden, da sich Hoffnungen auf Einnahmen durch den Verkauf von Abschriften der drei Klavierkonzerte KV 413–415 nicht erfüllt hatten.

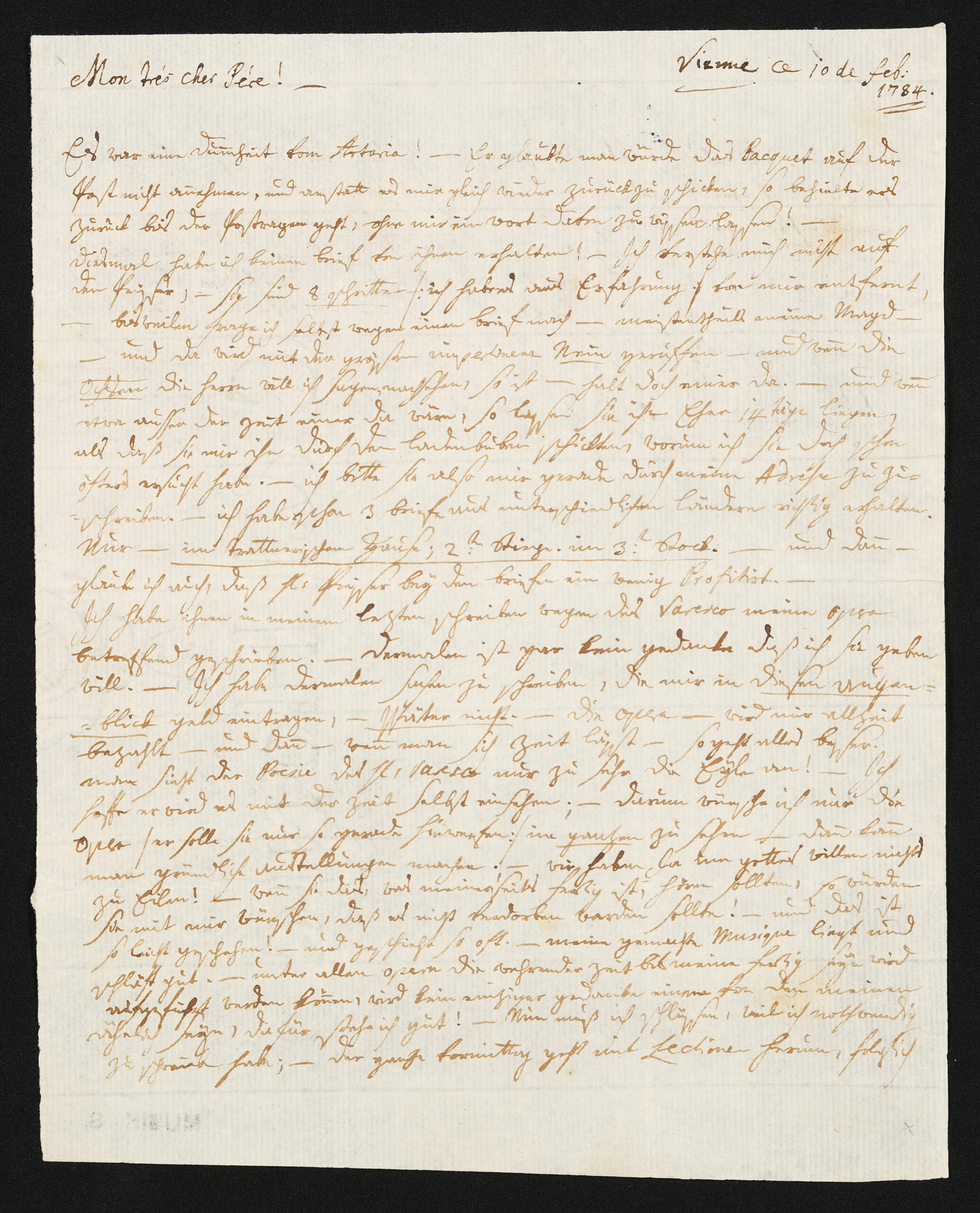

Bei seinem letzten Salzburger Aufenthalt im Spätsommer 1783 hatte Mozart mit dem Salzburger Abbé und Dichter Giambattista Varesco eine neue Oper, L’oca del Cairo KV 422, begonnen. In diesem Brief aus Wien berichtet Mozart seinem Vater, dass er die Komposition wegen eiligerer Aufträge unterbrechen müsse; letztlich nahm er die Arbeit an der Oper gar nicht mehr auf.

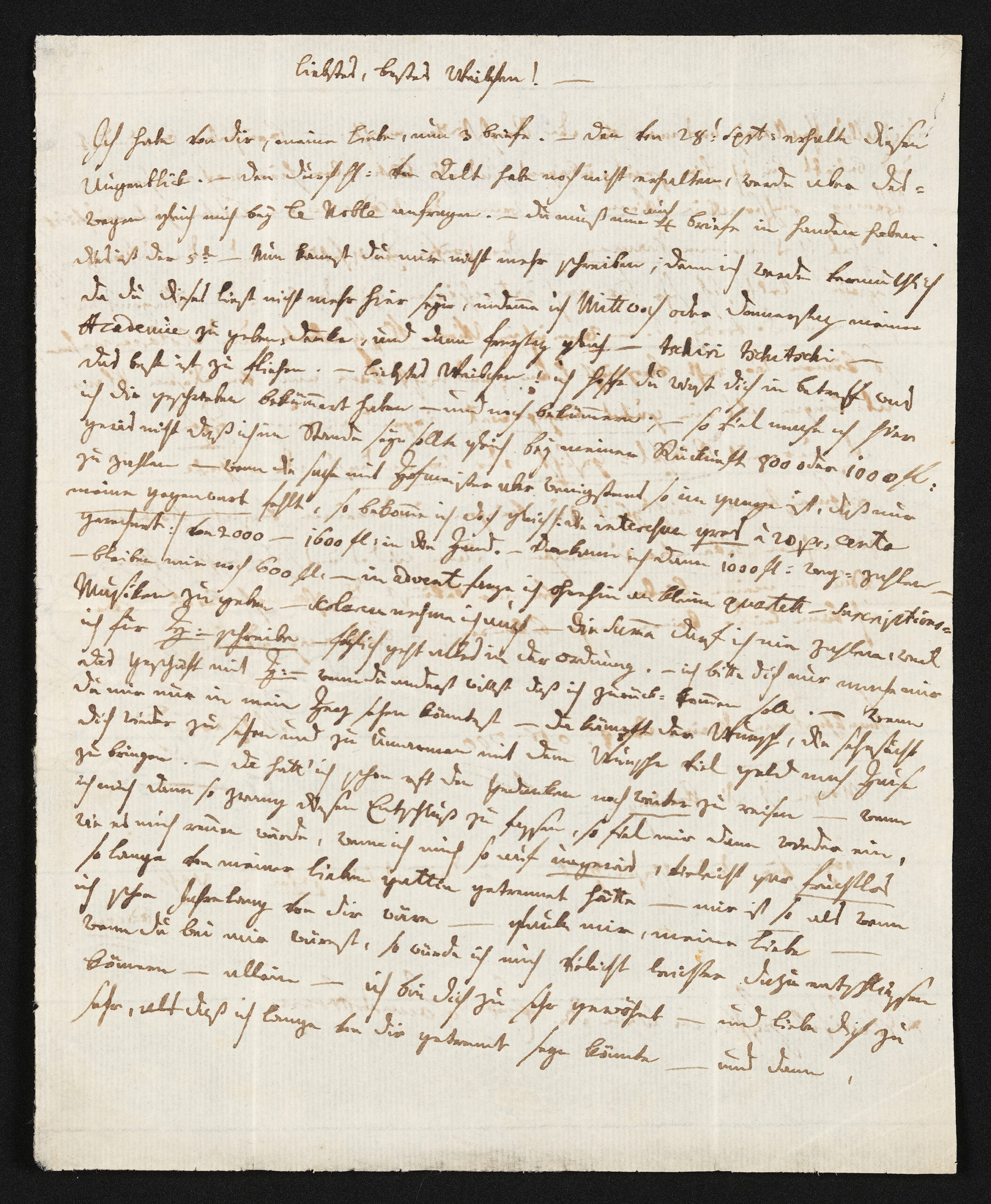

Im Herbst 1790 war Mozart auf eigene Kosten nach Frankfurt am Main gereist, um von den vielfältigen kulturellen Aktivitäten rund um die Krönung von Kaiser Leopold II. zu profitieren. Er berichtete Constanze von seinen kleinen Erfolgen und von der Hoffnung, genug Geld zur raschen Rückzahlung drückender Schulden verdienen zu können.

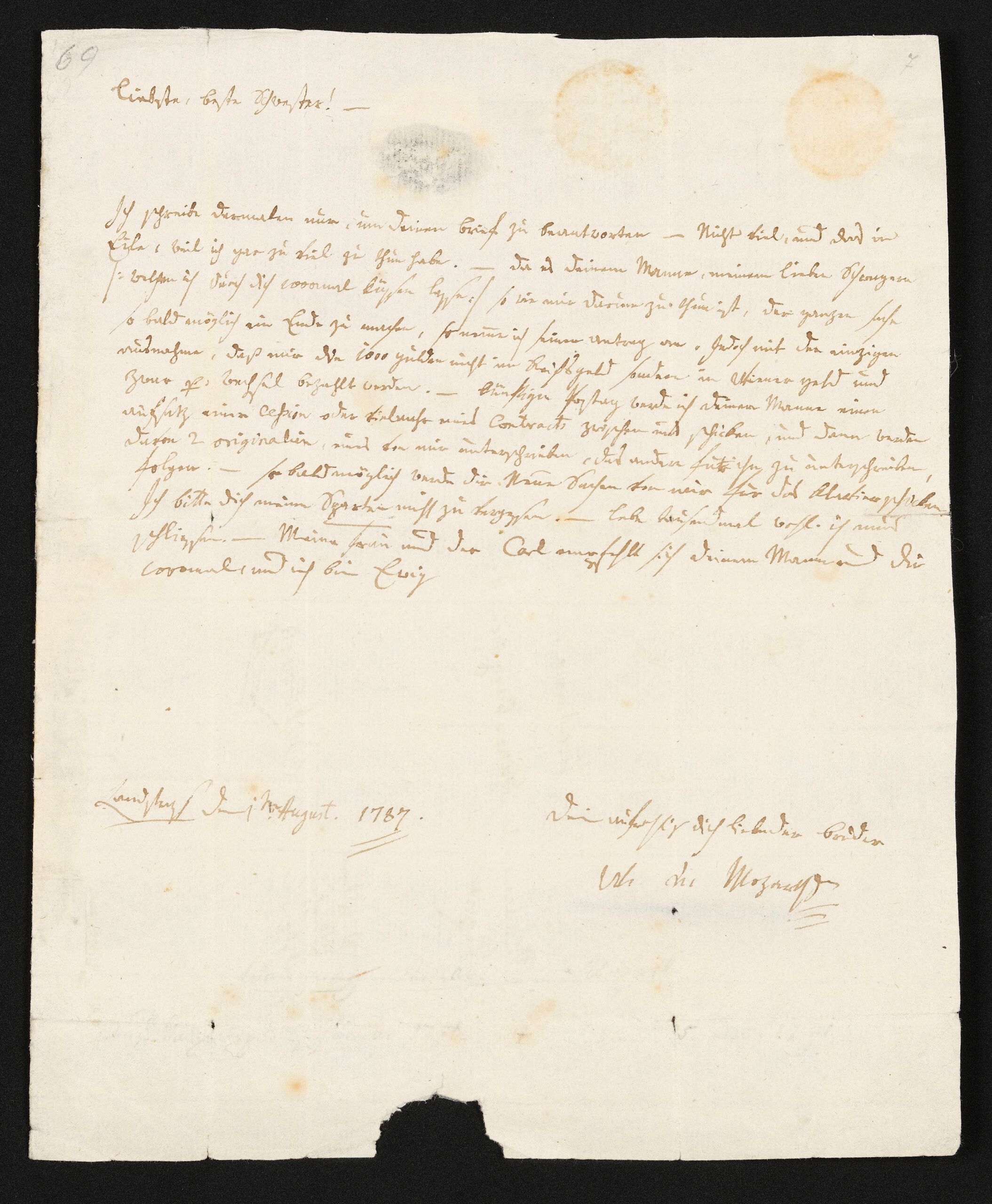

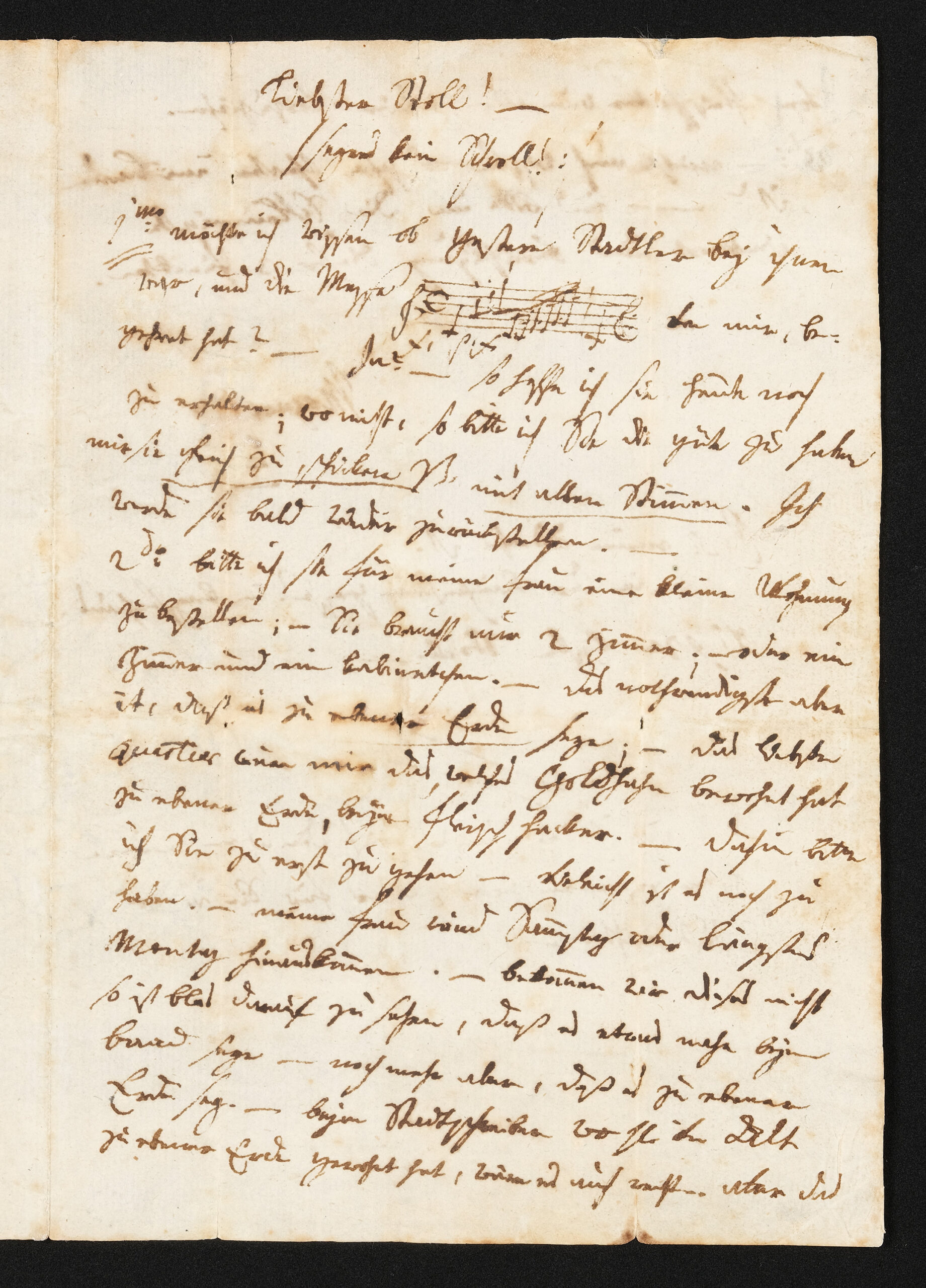

Mozart bittet Anton Stoll, den Organisten und Musikdirektor in Baden, darum, ihm das Aufführungsmaterial für die C-Dur-Messe KV 317 zurückzusenden, weil er es in Wien selbst benötige. Des Weiteren hoffte er auf Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Quartier zu ebener Erde für seine Frau Constanze, die während ihrer Schwangerschaft eine sechswöchige Kur antreten sollte.

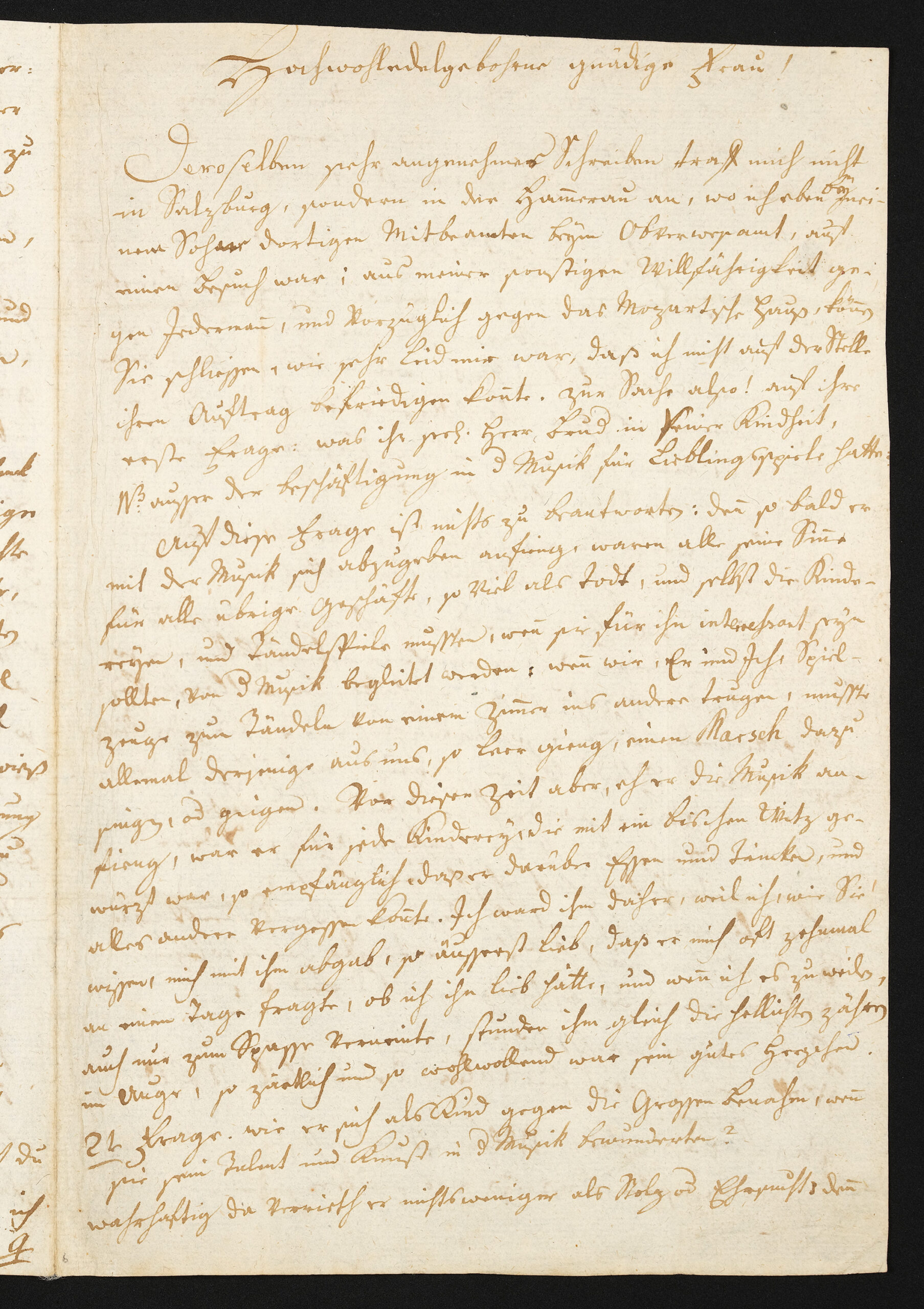

Als Mozarts Schwester Maria Anna nach dem Tod ihres Bruders um Beiträge zu seiner Biografie gebeten wurde, wandte sie sich mit Rückfragen an einen Jugendfreund, den Hoftrompeter Johann Andreas Schachtner. Dieser schrieb für sie Einige sonderbare Wunderwürdigkeiten von seinem 4 bis 5 Jährigen Alter, auf deren Wahrhaftigkeit ich schwören könnte auf.

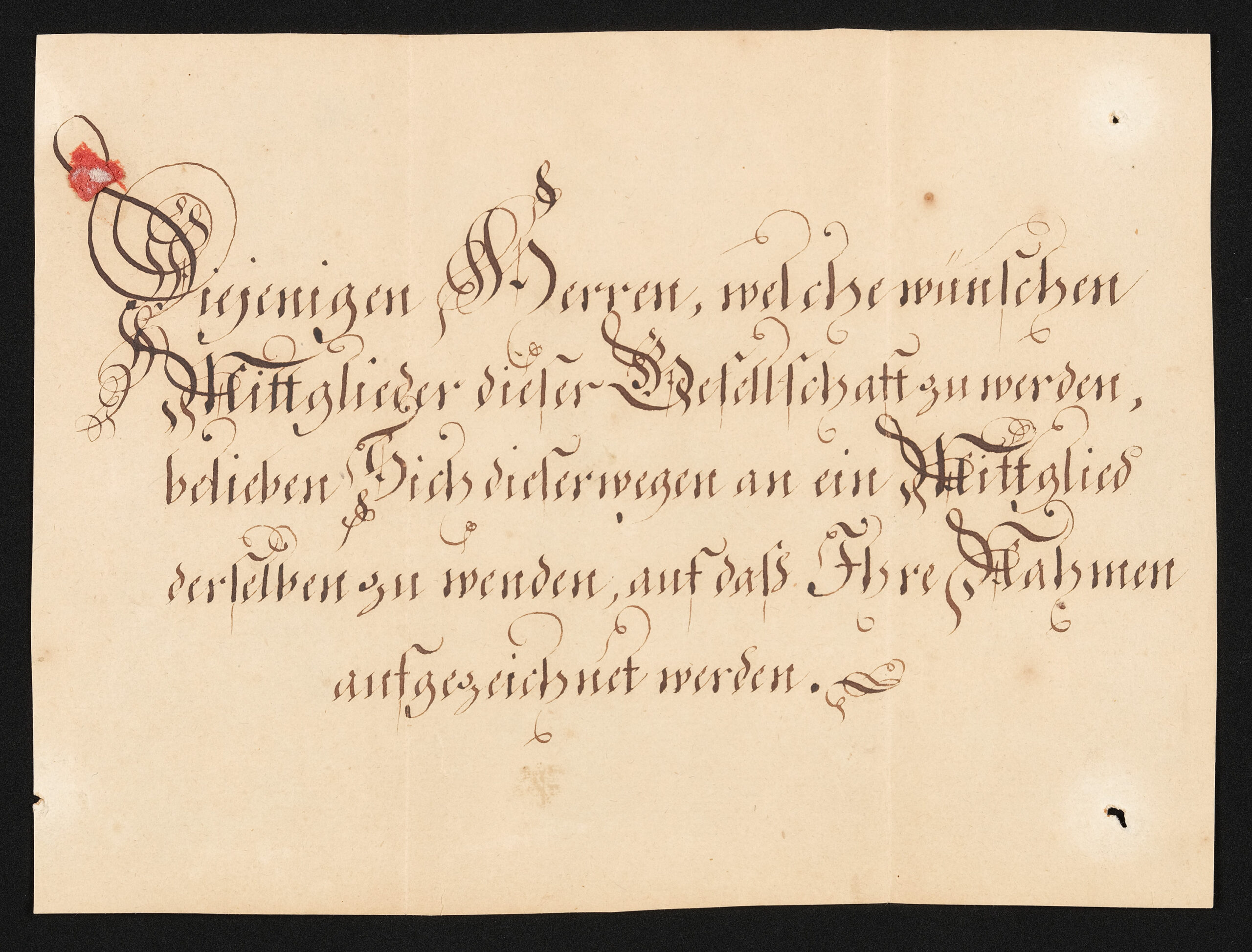

Dieses kuriose Dokument von unbekannter Hand mit der Einladung zum Eintritt in einen Männerbund in Salzburg war ursprünglich Beilage eines Briefs von Mozarts Schwester Maria Anna vom 24. November 1799 an den Verleger Breitkopf & Härtel in Leipzig. Hans Joachim Eggers besaß diesen Brief nur kurzzeitig, und die Beilage ist danach vielleicht nur versehentlich bei ihm verblieben.

Datiert 19. Oktober 1782

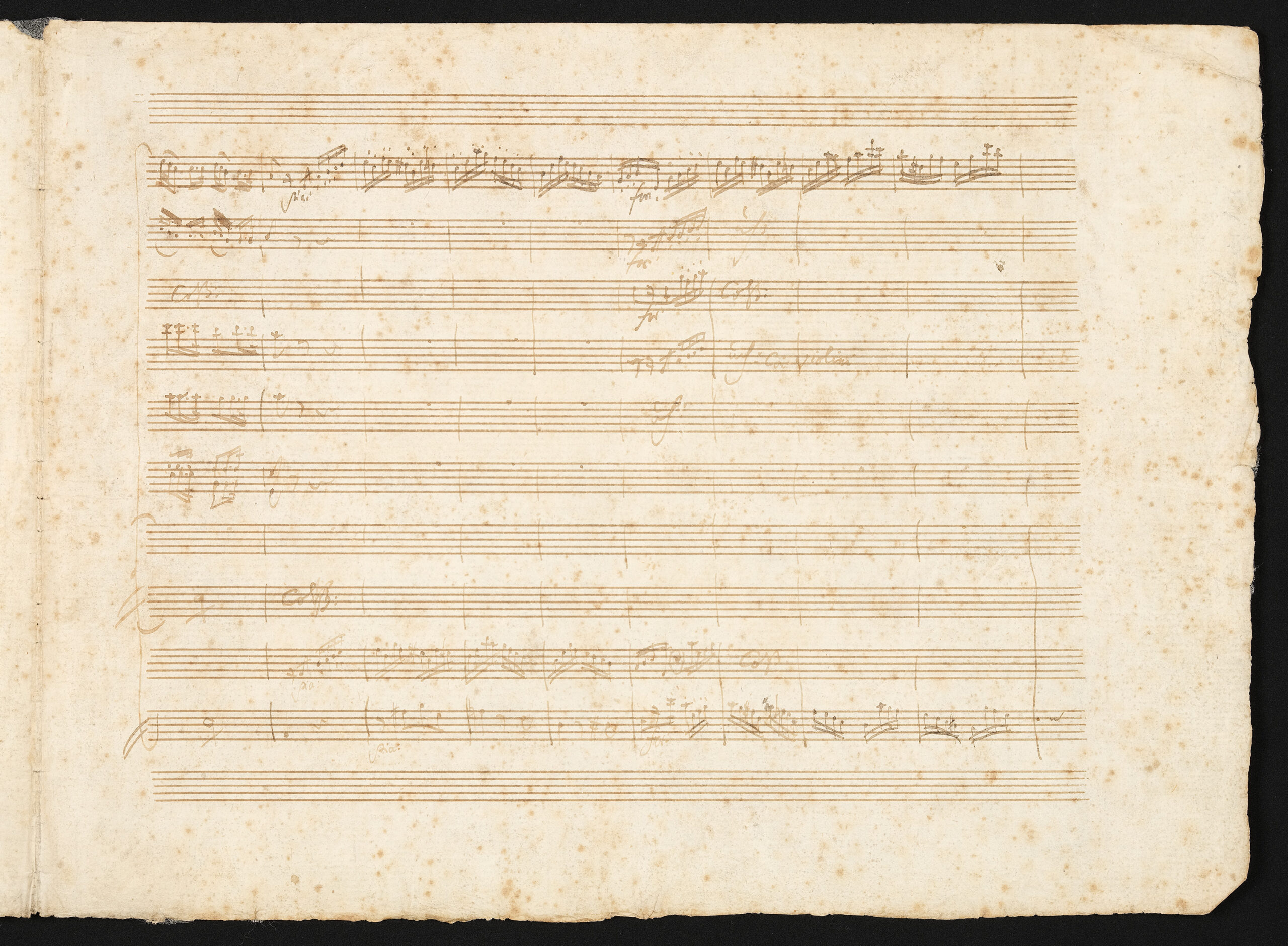

Das Konzertrondo in A für Klavier und Orchester KV 386 stammt aus Mozarts zweitem Wiener Jahr. Das Werk ist leider nur unvollständig erhalten. Die Originalhandschrift war im 19. Jahrhundert in den Besitz eines Autographen-Sammlers gekommen. Dieser zerlegte es in immer kleinere Stücke, die er als Souvenirs verschenkte. Einige davon sind heute nicht mehr nachweisbar.

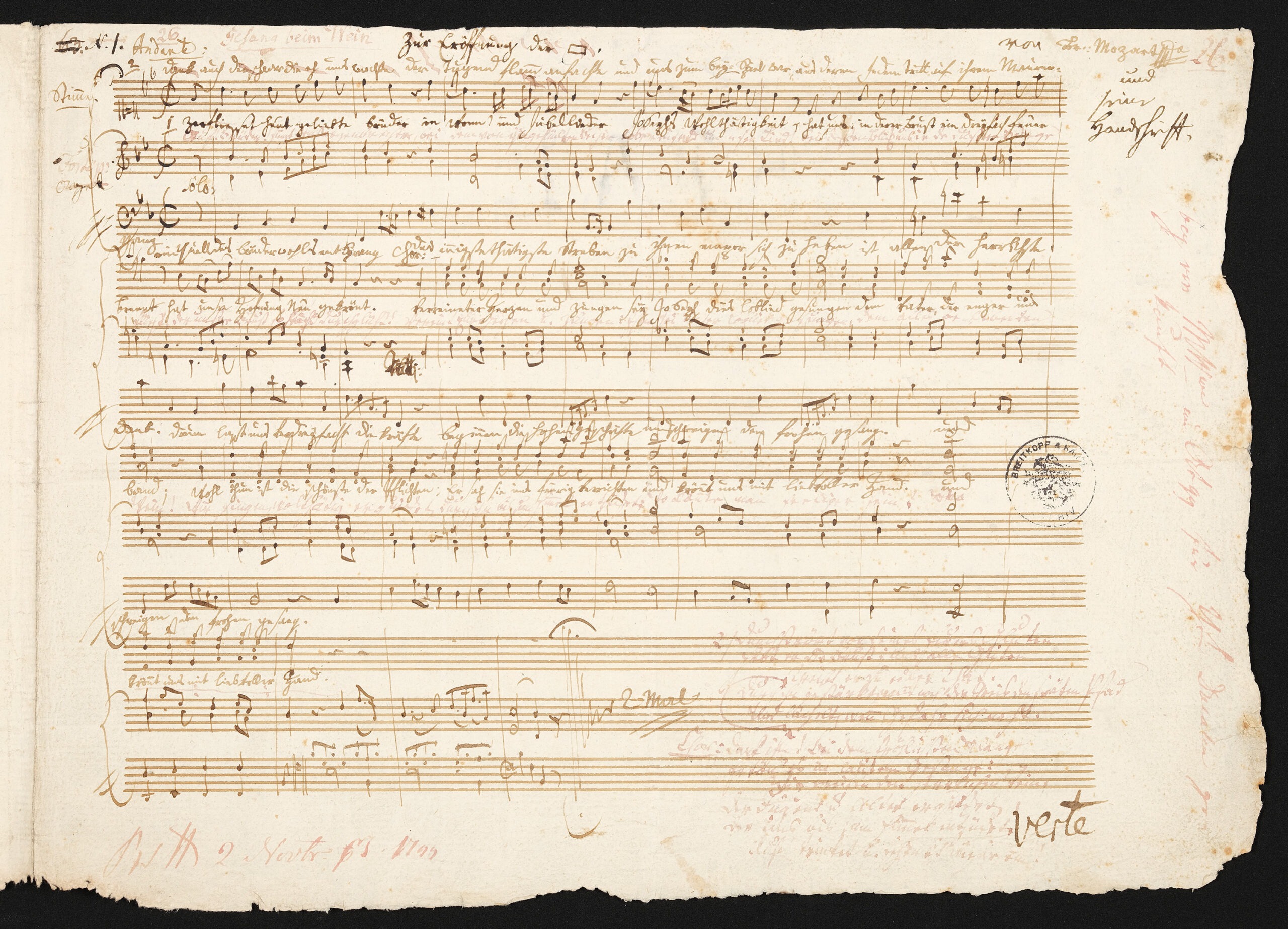

Das Freimauerlied für einen Vorsänger, Männerchor und Orgel Zerfließet heut, geliebte Brüder KV 483 wurde zusammen mit dem Lied Ihr unsre neuen Leiter KV 484, das auf der Rückseite des Notenblatts steht, Bey der ersten feyerlichen Eröffnung der sehr ehrwürdigen Loge zur neugekrönten Hoffnung in Wien am 14. Januar 1786 erstmals gesungen.

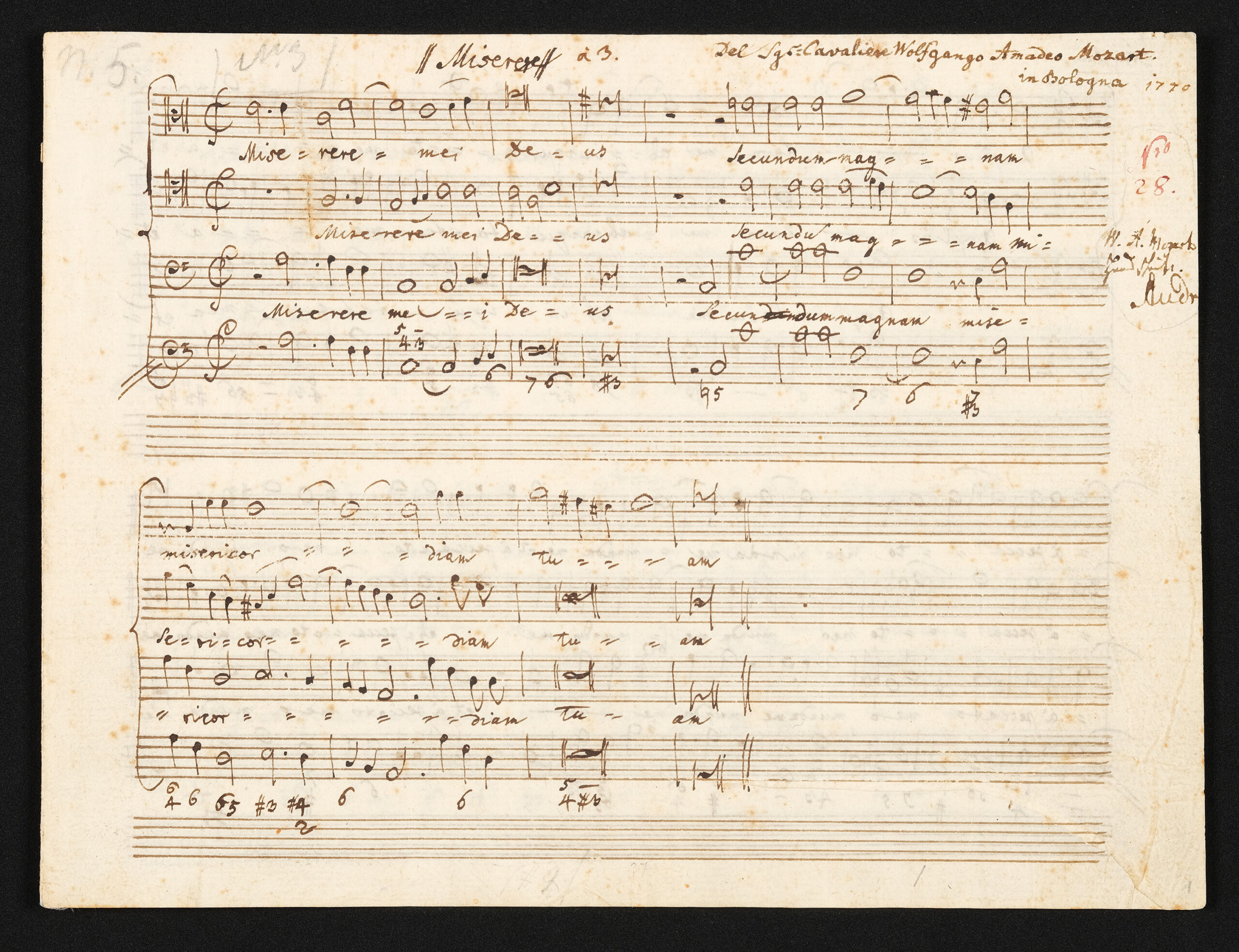

Abschrift von Wolfgang Amadé Mozart, KV Anh. A 26 (früher KV 91), Wien, um 1787/88

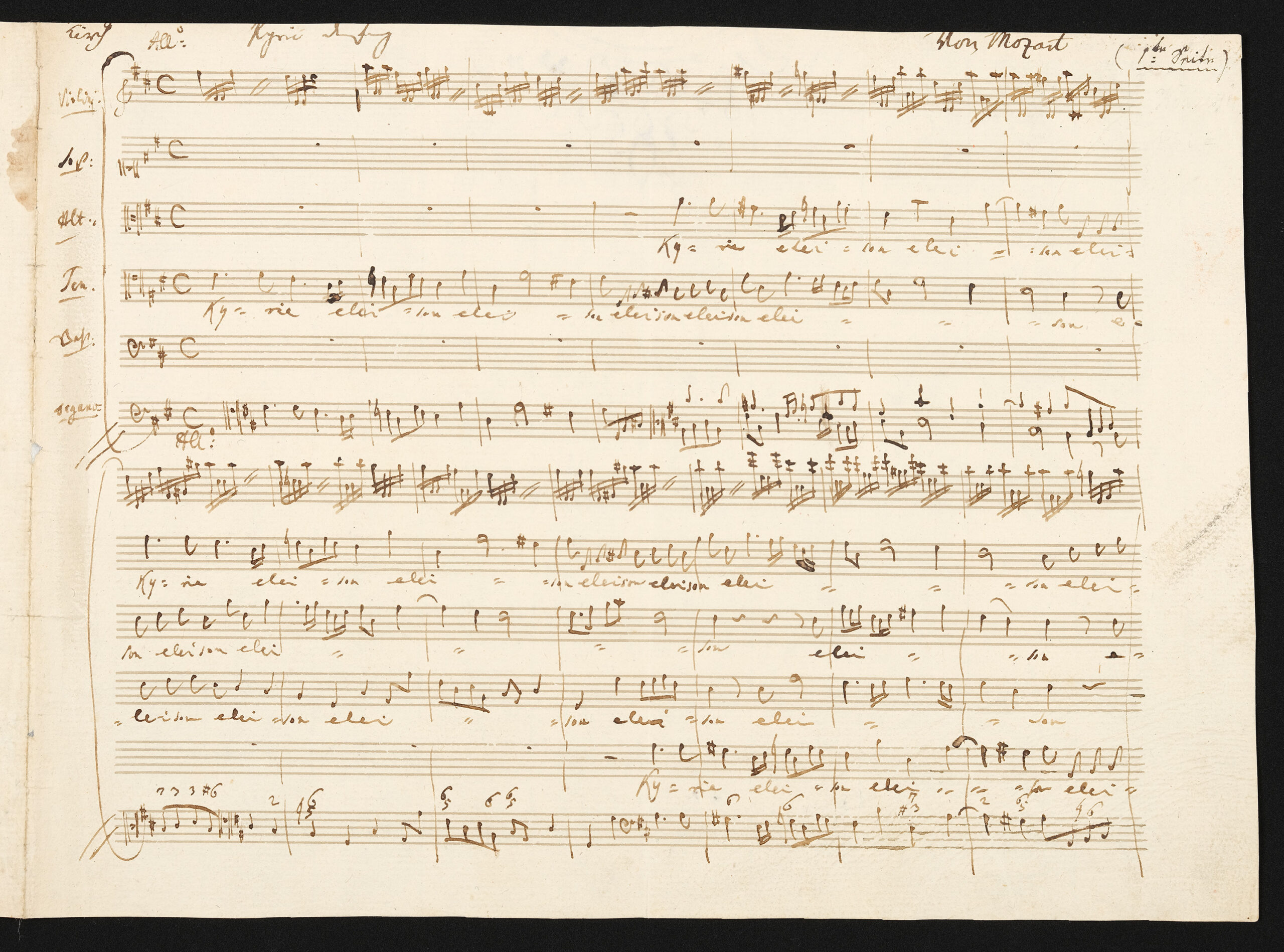

Dieses ungewöhnliche Manuskript umfasst die ersten 22 Takte eines Kyrie von Georg Reutter d. J. von Mozarts Hand. Maximilian Stadler, der Constanze bei der Sichtung des Nachlasses ihres verstorbenen Mannes unterstützte, hielt es irrtümlich für eine fragmentarische Originalkomposition von Mozart und fügte 13 Takte hinzu, um auch dieses Manuskript zu „vervollständigen“.